रामधारी सिंह ‘दिनकर’ अपनी पुस्तक ‘लोकदेव नेहरू‘ में एक बड़ी ही रोचक पर असामान्य बात लिखते हैं

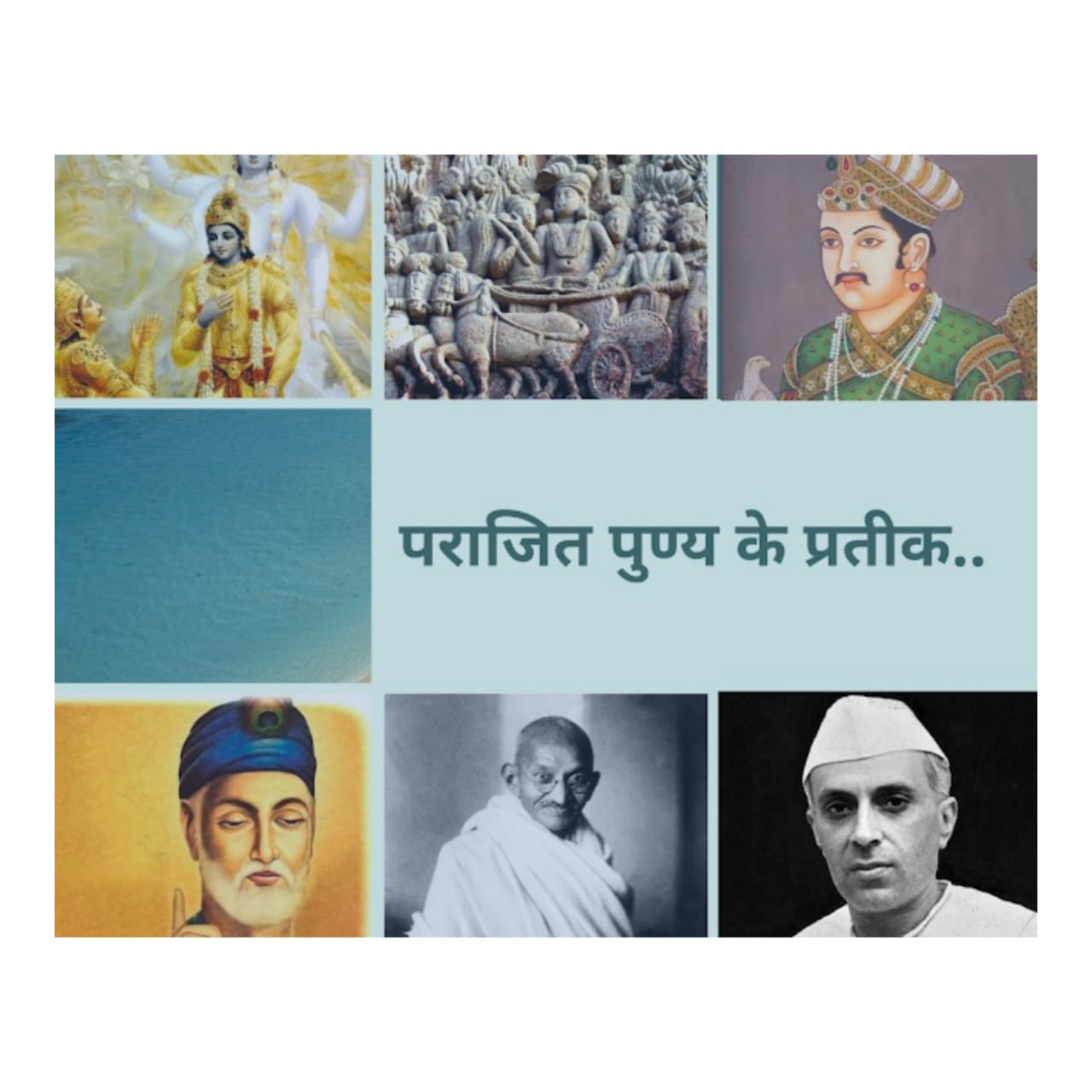

“जीत हमेशा सीमित होती है, उससे इतिहास को प्रकाश नहीं पहुंचता, इतिहास को रौशनी अक्सर उस आदमी से मिलती है, जो पुण्य की राह पर हार गया हो। कृष्ण और अशोक, कबीर और अकबर, गांधी और जवाहरलाल- ये पराजित पुण्य के प्रतीक हैं।”

पराजित पुण्य? और पराजित पुण्य से इतिहास को कैसा प्रकाश मिलेगा? इतिहास में तो मुख्यतः विजय का वर्णन होता है, यहाँ तक कि पराजित पक्ष भी इसी चेष्ठा में रहता है कि वो कम से कम इतिहास में तो विजेता के रूप में दर्ज हो। इसके अलावा सदियों से हमें यह ही तो बताया गया कि ‘सत्यमेव जयते’ और पुण्य कभी पराजित नहीं होता! तो फिर पुण्य की पराजय और उससे प्रेरणा लेने की बात कहना हम सामान्य बुद्धि वालों को काफी असामान्य सा लगता है। दिनकर के उपरोक्त कथन को ज्यादातर लोग खारिज करने की कोशिश में ही रहेंगे, या उन्हें अति आशावाद से प्रेरित समझेंगे, पर जो भी इस कथन को भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों के संदर्भ में समझने की कोशिश करेगा उसे शायद वही नवनीत प्राप्त हो जो मुझे हुआ।

भारतीय संस्कृति को यदि आप साम्यवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी अथवा किसी भी प्रकार के राजनैतिक विचार के सांचे में ढालकर देखने के अभ्यस्त हैं तो आपको आगे लिखी हुई बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है ये भी हो सकता है कि आप मुझे मूर्ख समझें।

दिनकर ने पुण्य की पराजय की परिकल्पना क्यों की? और इसके क्या निहितार्थ हैं उसे समझने के लिए हमें कृष्ण, अशोक, कबीर, अकबर, गांधी और नेहरू की जीवन यात्रा और उनके लक्ष्यों के बीच में समानता तलाशनी पड़ेगी। ऊपरी तौर पर देखने में ही शायद कई समानताएं हमें दिखाई दें पर जब हम इन सभी महापुरुषों के जीवन लक्ष्यों और उनके इस धरती से जाने के बाद उनके आदर्शों की स्थिति देखें तो हमें एक दुखांत या त्रासदी जरूर दिखाई देगी। यही दुखांत तो दिनकर का ‘पराजित पुण्य’ है।

कृष्ण, जिनका पूरा जीवन राजनैतिक संघर्षो में बीता, जिन्होंने दुनिया को गीता और कर्मयोग का सिद्धांत दिया, सत्य के लिए युद्ध की अनिवार्यता को धर्म बताया, उनका स्वयं का यादव कुल आपसी संघर्षों के कारण नष्ट हो गया। तो क्या कृष्ण की पराजय हो गई? या उनके संदेश आज प्रासंगिक नहीं हैं? या हमें उनसे प्रेरित नहीं होना चाहिए? कृष्ण भारत के अलावा कहीं और जन्मे होते तो शायद कबके खारिज कर दिए गये होते, पर भारतीय मानस साध्य के साथ साथ साधन और साधना से भी प्रेरित होता है। जहां कृष्ण के जीवन का अंत और कृष्ण की उपलब्धियां हमारे लिए गौण हो जाती हैं वहीं कृष्ण की साधना और उस साधना से निकले गीता रूपी ज्ञान का महत्व भारतीय समाज में है। कृष्ण के जीवन के सभी कथाओं में आज भी वही कथाएं लोकप्रिय हैं जहाँ कृष्ण बुराई से संघर्ष कर रहे हैं चाहे वो गोकुल में अबोध बालक के रूप में हों या कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी के रूप में।

अशोक की महानता उसके जीवन के उत्तरार्ध में दिखाई देती है, जीवन के शुरुआती दिनों में वो अपने समकालीनों की तरह हिंसक ही था, उसके साम्राज्य का जो भी विस्तार हुआ वो मुख्यतः इसी शुरुआती दौर में हुआ उसकी ‘राजनैतिक महानता’ इसी हिंसा के कारण स्थापित हुई, लेकिन क्या भारतीय अशोक को इसलिए महान मानते हैं कि उसने अभी तक का महानतम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? इसका उत्तर है नहीं.. यदि अशोक हिंसा का परित्याग न करता तो भारतीय मानस उसकी महानता को कभी स्वीकार नहीं करता। तो क्या अशोक की जीवन यात्रा में कोई दुखांत नहीं है? क्या अशोक का अर्जित पुण्य कभी पराजित नही हुआ? इसका उत्तर हमें अशोक के बाद आने वाले शासकों के काल में मिल जाता है, जिन आदर्शो और नियमों का प्रतिपादन अशोक ने अपने जीवनकाल में किया वो काफी समय तक कायम नहीं रह पाए और धीरे धीरे वही बुराइयां और हिंसा राजव्यवस्था में पुनः पनपने लगी जिसे मिटाने के लिए अशोक ने जीवनभर प्रयास किये। यहीं अशोक का पुण्य पराजित हो गया, लेकिन यह पराजय आज भी इतिहास को प्रकाशित कर रही है।

जीवन के सत्य को झीनी चदरिया के रूप में दुनिया को समझाने वाला फक्कड़, अलमस्त कबीर जो बैरागी होकर भी जनमानस का सम्राट है। जो हर प्रकार के ढोंग और पाखंड को ध्वस्त कर देना चाहता है, जो धर्म के ठेकेदारों को ठेंगे पर रखता है और जो मानव से बस मानव बनने का ही आग्रह करता है। जिसने धार्मिक और वर्ग भेद से ऊपर उठकर सिर्फ मानवीय मूल्यों को आगे ले जाने की बात की उसके इर्द गिर्द भी सबसे बड़ा विवाद उसके धर्म का ही है, आज भी कबीर के धर्म के नाम पर तीखी बहसें आपको सुनने को मिल जाएंगी, कबीर की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी उनके जीवन काल में थी पर उनके लेखन के लक्ष्य उस समय से लेकर आज तक कितने पूरे हो पाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यदि आज भी समाज में धर्मिक और जातीय भेदभाव है तो ये कबीर के पुण्य की पराजय नहीं तो और क्या है? पर ठहर कर सोचिए क्या कबीर समाज की इस जड़ता से वाकिफ़ नही होंगे, क्या वो नहीं जानते होंगे कि समाज में रूढ़ियाँ इतने भीतर तक घर कर चुकी है कि उनकी रचनाओं से ये ख़त्म नहीं होने वाली, वो ये सब अच्छी तरह जानते थे लेकिन उन्होंने फिर भी इस समाज को आइना दिखाने का साहस किया। कबीर का पुण्य निश्चित ही पराजित हुआ हो पर भारत ने कबीर के साहस का सम्मान किया उनके इसी सत्य को सहजता से कह देने के साहस से जनमानस प्रेरित होता रहा है।

मुग़ल शासक अकबर को ‘महान’ बताने का कई दक्षिणपंथी विरोध करते हैं और उसे भी उन्हीं बर्बर आक्रान्ताओं की श्रेणी में रखते हैं जो अकबर के पहले या बाद के काल में भारत आये। अकबर का ये मूल्यांकन बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, अकबर भारतीय संस्कृति की तरफ स्वतः ही आकर्षित हुआ। उसने येे प्रयास किसी बाहरी प्रेरणा या राजनैतिक बाध्यता के कारण किये हों इसका कोई सन्दर्भ उपलब्ध नही है। सभी धर्मों को एक मंच पर ला कर उनके बीच संवाद स्थापित करने की जो कोशिश अकबर ने की वो उसके पहले और बाद के किसी भी मुग़ल शासक ने नहीं की। भारतीय परम्पराओ को सम्मान देना, जजिया कर को हटाना और धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में अकबर ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए थे। यहां तक की उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में दीन ए इलाही नामक नए धर्म की घोषणा कर दी थी और स्वयं भी उसी धर्म का अनुयायी बन गया था। इस नए धर्म में सभी प्रमुख धर्मों के धार्मिक विचारों का निचोड़ था। हालांकि अकबर के पुण्य की पराजय तो उसके शासन काल के अंतिम दिनों में ही होना शुरू हो गई थी उसके दरबार में मौजूद कई रूढ़िवादी उससे नाराज़ रहने लगे थे। अकबर के बाद उसके वंश में आने वाले शासकों में धार्मिक सहिष्णुता धीरे धीरे खत्म होती चली गई और जैसे जैसे मुगल शासक कट्टरता की ओर बढ़ने लगे उनका पतन शुरू होने लगा। तो अकबर को महान मानने का क्या कारण है? अकबर की महानता का सबसे बड़ा कारण उसकी असाधारण सोच है जो छुद्र राजनैतिक हितों के परे देख सकती थी। अकबर समझ गया था कि शांति व समृद्धि के लिए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाना कितना आवश्यक था। इसके अलावा स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अकबर में एक ललक थी, वो उन लक्ष्यों की तरफ आकर्षित रहता था जो प्रायः किसी सन्त के लक्ष्य होते हैं। उसके प्रश्न भी वही प्रश्न होते थे जो किसी सन्यासी के मन मे आते होंगे। इसी विलक्षणता के कारण अकबर का दर्जा उसके वंश में हुए अन्य सभी शासकों से ऊंचा है। और इसी कारण उसकी जनमानस में स्वीकार्यता भी अन्य मुगल बादशाहों से ज़्यादा है। अगर हम सोचें कि अकबर का दुखांत क्या है? तो इसका उत्तर होगा ‘औरंगजेब’ !

दुनिया जिसे महात्मा के नाम से जानती है, जो किसी समय भारत की सामूहिक चेतना का एकमात्र प्रतीक था, जिसके एक इशारे पर बर्मा से लेकर बलूचिस्तान तक ये पूरा उपमहाद्वीप साम्राज्यवादी अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता था, जिसके पास हथियार और धन संपदा नहीं थी, उसकी एकमात्र ताक़त उसका आत्मबल था! उस वृद्ध और कृशकाय व्यक्ति के सामने तमाम सम्राट और तानाशाह बौने दिखाई देते थे, वह महात्मा अपने निजी जीवन में निरंतर कई द्वन्दों में फंसा रहा। ये द्वंद वैचारिक स्तर पर भी चलते थे और कई बार उनका परिवार भी उनकी जीवन पद्धति से साम्य नहीं बिठा पाता था। महात्मा गांधी के जीवन को हमें राजनैतिक संदर्भ से इतर एक आध्यात्मिक संदर्भ में देखना चाहिए महात्मा गांधी के जीवन के कुछ बड़े लक्ष्य रहे जिसमें स्वराज की स्थापना और भारत से धार्मिक भेदभाव को खत्म करना प्रमुख थे। उनके लिए स्वराज और राष्ट्रीय एकता केवल राजनैतिक लक्ष्य नहीं थे, वे इसके जरिये भारतीय जनमानस का आध्यात्मिक उत्कर्ष भी देखना चाहते थे। स्वराज क्या है? साधारण अर्थों में किसी पर स्वयं की निर्भरता को खत्म कर देना ही तो स्वराज है। जब हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे तब हमारे भीतर सत्य को व्यक्त करने का साहस आएगा हम निर्भीक रूप से सत्य का आग्रह कर सकेंगे और इसके लिए हमें हिंसा की जरूरत भी नहीं होगी। राष्ट्रीय एकता का महत्व इस विविधता भरे देश में सभी समझते हैं पर राजनैतिक संदर्भ के अलावा इसके आध्यात्मिक मायने क्या हैं? विविधता से भरा किन्तु एकता के सूत्र में बद्ध समाज आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अधिक तैयार रहता है, ऐसे समाज में लोग भेद को नजरअंदाज कर समानताओं का उत्सव मनाते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत रीतियों और परंपराओं को जीवित तो रखते हैं लेकिन उसे किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं। इससे कई गैरजरूरी संघर्ष टल जाते हैं, और समाज मे सहिष्णुता बढ़ती है और समाज अपने भौतिक लक्ष्यों के साथ ही आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाता है। गांधी का पुण्य इन्ही दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में है। एक प्रश्न भी जरूरी है – क्या स्वयं को गांधी का देश बता कर अपनी नैतिकता का ढोल पीटने वाला देश इन दोनों लक्ष्यों की तरफ कोई ठोस प्रगति कर पाया है? इसका उत्तर है ‘नहीं’ भारत की जड़ता ने गांधी के पुण्य को पराजित कर दिया है…जाति भेद, धार्मिक संघर्ष, पूंजीवादी शोषक तंत्र, हिंसक शासन व्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार भारत में आज भी जस का तस है। तो गांधी की कोई जरूरत ही नहीं है? क्या उनकी प्रासंगिकता नहीं बची, या वो कभी प्रासंगिक थे ही नहीं? और गांधीवाद की तमाम असफलताओं के बाद भारत उसे आज भी गले लगाने की कोशिश में क्यों है? दरअसल गांधी एक आदर्श हैं, और आदर्श प्रायः अप्रासंगिक ही होते हैं, आदर्शों की कोई खास प्रयोगिकता नहीं होती सिवा इसके कि उनसे कुछ प्रेरणा ली जा सके…समाज का मूल्यांकन उसके आदर्श स्थिति तक पहुंचने से नहीं अपितु इस प्रक्रिया में किये गए उसके गंभीर प्रयासों से होना चाहिए। गांधी के पराजित आदर्श, या पराजित पुण्य जैसा दिनकर जी कहते हैं…कम से कम हमारे इतिहास को रौशन तो कर ही रहे हैं और भारत इसी रौशनी की तरफ जाना चाहता है।

नेहरू के साथ भी दक्षिणपंथियों को काफी समस्याएं रहती हैं और वे नेहरू के चरित्र पर दाग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। नेहरू की उपलब्धियां और नेहरू की असफलताएं दोनों का ही मूल्यांकन होना चाहिए लेकिन इस मूल्यांकन के दौरान एकतरफा हो कर राजनैतिक कारणों से उनका मानमर्दन करना बिल्कुल अनुचित है। नेहरू के समकालीन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ ने पंडित नेहरू के जीवन की एक बहुत सुंदर झलक अपनी पुस्तक ‘लोकदेव नेहरू’ में दी है। नेहरू को ‘लोकदेव’ की उपाधि आचार्य विनोबा भावे ने दी थी। भारत और विश्व के राजनैतिक मंचों पर नेहरू की लोकप्रियता का कोई सानी नही दिखाई देता था। नेहरू की जनसभाएं मेलों की तरह होती थीं वह भी उस दौर में जब यातायात और संपर्क के साधनों के नाम पर भारत में कुछ खास नहीं था। दिनकर जी नेहरू को एक राजनेता से ज्यादा एक राजनैतिक विचारक के तौर पर देखते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू राजनीति से कुछ उकताए से भी रहने लगे थे, ये शायद उनकी हताशा का प्रगटीकरण था जो भारत विभाजन के बाद पैदा हुई थी। वे भारत को एक वैज्ञानिक सोच से चलने वाला समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते थे, समाजवाद के प्रश्न पर उनके महात्मा गांधी से कई बार गंभीर मतभेद भी हुए। लेकिन तमाम मतभेदों के बाद भी उन्होंने भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की नींव रखी। उस समय भारत में जो गैरबराबरी मौजूद थी उस दशा में भारत को यदि पूंजीवाद के लिए खोल दिया जाता तो शायद सामाजिक स्तर पर एक नया वर्ग संघर्ष देखने को मिलता। वे शायद इस बात से भी अवगत थे कि भविष्य में संभव है कि भारत उदारवादी व्यवस्था को चुने और भारत मे पूंजीवाद आये, इस चयन को उन्होंने भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया और संविधान में उस समय समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा। हालांकि बाद में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द संविधान की प्रस्तावना में तो जोड़ लिए गए पर भारतीय अर्थनीति और राजनीति से ये दोनों विचार लुप्त हो गए। दिनकर जी नेहरू को एक स्वप्नद्रष्टा की तरह देखते हैं, वे मानते हैं कि भारत के प्रति नेहरू के विचार उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी थे। इन विचारों के लिए समकालीन राजनेताओं ने नेहरू की कड़ी आलोचना भी की लेकिन इन सभी आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए वे भारत की पहचान विश्वपटल पर नए सिरे से उकेरने में लगे रहे। नेहरू देश के विकास के लिए शांति को पहली जरूरत मानते थे इसलिए उन्होंने पड़ोसी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहे, लेकिन चीन के हमले ने उन्हें एक बड़ा आघात दिया जिससे वो शायद कभी नहीं उबर पाए। नेहरू का पुण्य भी अन्ततः पराजित ही हुआ..न तो देश पंथनिरपेक्ष बन पाया, न ही समाजवादी और तो और आज भी भारत को अपने पड़ोसी देशों की उद्दंडता को झेलना ही पड़ता है। इस सब के बाद भी भारत आज विश्व मंच पर एक गौरवपूर्ण स्थान लिए हुए है, जिसका एक कारण नेहरू द्वारा लगाए IIT, IIM और ISRO जैसे पौधे हैं जो आज विशाल वृक्ष बन गए हैं जिसका लाभ ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र पूरा देश उठा रहा है।

कृष्ण, अशोक, कबीर, अकबर, गांधी और नेहरू जैसे इन सभी ‘पराजित पुण्य के प्रतीकों’ ने भारत की चेतना को प्रकाश तो दिया ही पर इसके साथ ही दुनिया को देखने का एक नया संदर्भ भी दिया। किसी भी प्रयास को सफलता या असफलता की दृष्टि से देखने के पश्चिमी दृष्टिकोण के इतर इन सभी ने प्रयास के अस्तित्व और कर्म की प्रधानता को ही रेखांकित किया है। परिणाम तो प्रयास का ही प्रतिफल है इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि ‘कर्म प्रधान विस्व रचि राखा’ आज जब हर तरफ आशावाद और निराशावाद में द्वंद चल रहा है और लोग ध्वंस में सुख ढूंढ रहे हैं तब पराजित होकर भी पुण्य इतिहास को रोशनी दे रहा है। इसका एक निहितार्थ ये भी है कि पुण्य कभी व्यर्थ नहीं होता…यदि विजित हुआ तो सुखद परिवर्तन होंगे और यदि पराजित हुआ तब भी पुण्य इतिहास को प्रकाशित करेगा। भारत ने शायद इस बात को काफी पहले समझ लिया था और अपने आदर्श उसी अनुसार चुने। आज वही आदर्श तमाम दुरभिसंधियों, बाहरी हमलों और भीतरी विरोधाभासों के बाद भी हमारा हाथ थामे हुए हैं। हम भी गिरते पड़ते और कभी कभी घिसटते हुए ही सही इन आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहे हैं… हाँ! अंत में महत्वपूर्ण यही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं।